まずはクイズ5問に挑戦しよう!

クイズは以上です!

詳しくは記事本文を読んで、

未来の不安を希望に変えましょう!

40代以降の9割が抱える老後への深刻な不安

人生100年時代を迎え、老後への不安を抱える40代以降の方が急増しています。

「介護が必要になったらどうしよう」

「お金は足りるだろうか」

「家族に迷惑をかけたくない」

このような悩みを抱えていませんか?

実は、これらの不安は適切な準備によって大幅に軽減できます。

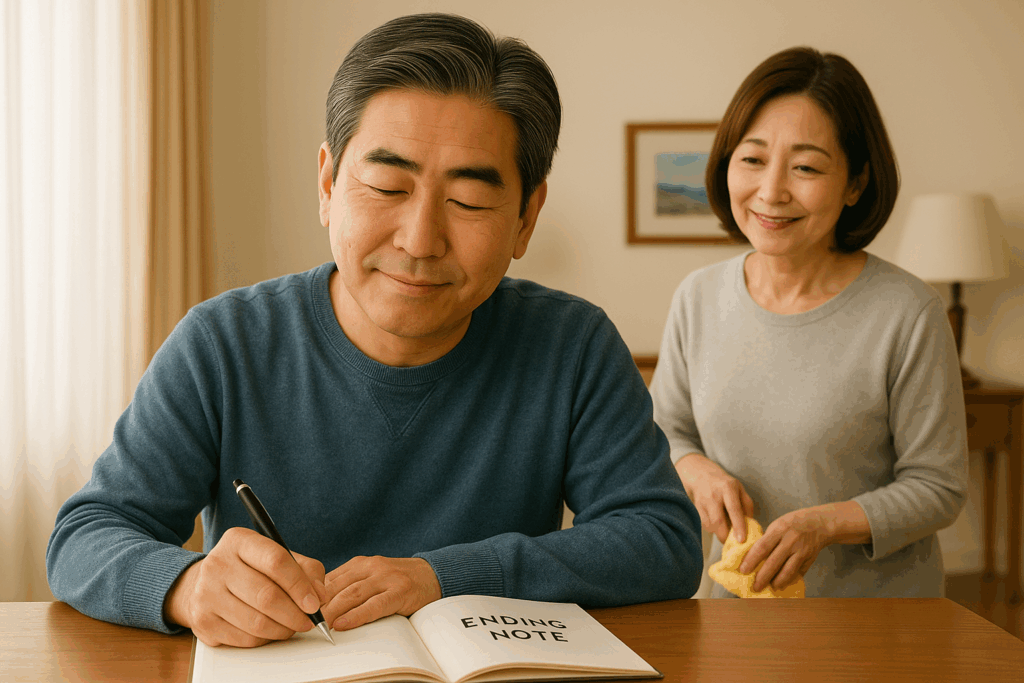

終活は決して暗い活動ではありません。

むしろ、老後を安心して迎え、残りの人生を豊かに過ごすための前向きな準備なのです。

この記事では、40代から始められる具体的な終活の方法を、体系的に解説します。

読み終える頃には、漠然とした不安が具体的な行動計画に変わっているはずです。

なぜ今、終活が必要なのか?現代日本が抱える深刻な現実

急速に進む高齢化と家族構造の変化

日本は世界でも類を見ない超高齢社会に突入しています。

現在、4人に1人が65歳以上の高齢者であり、2060年には40%に達すると予測されています。

さらに深刻なのは、家族のあり方の変化です。

かつて当たり前だった3世代同居は今や少数派となり、核家族化と単身世帯の増加が進んでいます。

この変化により、高齢期において自分一人で身の回りのことを管理したり、重要な意思決定を行うことが極めて困難になっています。

準備なしでは直面する3つの深刻なリスク

1. 医療・介護の意思決定で家族が困窮するリスク

緊急時に誰に連絡すべきか、延命治療の希望をどう伝えるか、家族が判断に迷い続ける状況が発生します。

2. 経済的困窮と相続トラブルのリスク

老後資金の不足や、相続時の家族間トラブルにより、人生最後の時期が混乱に包まれる可能性があります。

3. 孤独死や尊厳を保てない最期を迎えるリスク

適切な準備なしには、自分らしい最期を迎えることが困難になります。

しかし、これらのリスクは事前の準備によって確実に回避できます。

次からは、具体的な準備方法をご紹介します。

終活とは何か?老後の不安を希望に変える活動の本質

終活の真の目的:不安の解消から希望の創造へ

終活とは、「人生の最期を意識しながら、もしもの事態に備えることで、限りある人生の時間を前向きに生きるための活動」です。

2009年に登場したこの言葉は、2012年の流行語大賞にノミネートされるほど社会に浸透しました。

終活の本質は、単なる死の準備ではありません。

自分自身の価値観を再確認し、残りの人生をより充実させるための前向きな活動なのです。

終活がもたらす4つの具体的メリット

1. 具体的な行動計画による不安の解消

漠然とした老後への不安が、具体的な準備項目と行動計画に変わります。

何をすべきかが明確になることで、心の負担が大幅に軽減されます。

2. 自分らしい人生選択の実現

病気の告知、延命治療、介護方針など、重要な局面での自分の意思を事前に明確化できます。

これにより、家族が迷うことなく本人の希望を尊重した判断ができるようになります。

3. 家族との絆の深化と負担軽減

終活を通じて家族とのコミュニケーションが深まり、同時に将来の家族の負担を大幅に軽減できます。

4. 残りの人生の質的向上

死ぬまでにやりたいことの明確化や、人生の優先順位の再整理により、より充実した日々を送れるようになります。

【健康・医療編】尊厳ある老後を実現する具体的準備法

介護が必要になる前に知っておくべき制度活用術

要介護認定の申請タイミングと手順

65歳以上の方は、身体機能の低下を感じたら早めに要介護認定の申請を検討しましょう。

申請は、自治体の地域包括支援センターや区役所の相談窓口で行えます。

申請後のプロセス:

- 自宅への訪問調査(生活状況の詳細な聞き取り)

- 主治医の意見書作成

- 約1ヶ月での認定結果通知(自立・要支援1・2・要介護1~5)

認定を受けることで、在宅サービス、地域サービス、施設サービスなど、様々な介護サービスを1~3割の自己負担で利用できるようになります。

40歳からの介護保険料徴収への理解

40歳から国によって介護保険料の徴収が開始されます。

また、40歳から65歳未満の方でも、特定の16種類の重大な病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合は、介護認定の申請が可能です。

認知症への正しい理解と早期対策

認知症と加齢による物忘れの決定的違い

多くの人が混同しがちですが、認知症と加齢による物忘れには明確な違いがあります。

加齢による物忘れ:

- 出来事の「内容の一部」を忘れる

- 例:「昨日約束したことは覚えているが、時間を忘れた」

- 物忘れの自覚がある

認知症による物忘れ:

- 「体験したことすべて」を忘れる

- 例:約束をしたこと自体を覚えていない

- 物忘れの自覚がない

- 症状の進行が早い

- 時間感覚や判断力も低下

認知症の現状と将来予測

現在、認知症とその予備群(MCI:軽度認知障害)の人は合わせて600万人近くに上ります。

2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。

今すぐできる認知症への備え

- 定期的な健康診断と認知機能チェック

- 意思決定支援に関する家族との話し合い

- 成年後見制度の理解と検討

- 認知症になった場合の生活プランの作成

延命治療の意思表示で実現する尊厳ある最期

延命治療に関する意思を事前に明確にしておくことは、自分らしい最期を迎えるために不可欠です。

最近の調査では、延命のみを目的とした医療を望まず、自然な経過に任せたいと考える人が全体の81%に達しています。

これは10年前と比較して10%も増加しており、多くの人が生命の質を重視する傾向にあることを示しています。

延命治療の意思表示方法

- エンディングノートへの記載

- 家族との詳細な話し合い

- 尊厳死協会への入会(リビングウィルの作成)

- 公正証書遺言での意思表明

これらの準備により、家族が難しい判断を迫られる負担を軽減し、本人の最期の願いが確実に尊重されます。

【経済・相続編】老後資金不安を解消する賢い準備戦略

年金制度を最大限活用する具体的方法

日本の年金制度の3階建て構造の理解

日本の年金は以下の3階建て構造になっています:

1階部分:国民年金(基礎年金)

- 20歳以上60歳未満のすべての国民に加入義務

- 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの給付

2階部分:厚生年金

- 会社員や公務員が加入

- 国民年金に上乗せされる給付

3階部分:企業年金など

- 企業独自の年金制度

- 福利厚生の一環として提供

年金保険料支払いが困難な場合の対処法

経済的な理由で年金保険料の支払いが困難な場合は、必ず免除申請を行ってください。

免除申請により、未納期間とみなされず、将来の年金受給資格や金額への悪影響を防げます。

年金受給額の確認方法

ねんきん定期便やねんきんネットを活用して、自身の年金加入状況と将来の見込み額を定期的に確認しましょう。

必要に応じて年金事務所に相談することで、より具体的な老後の生活設計が可能になります。

保険の賢い選び方:公的保険と私的保険の最適バランス

公的保険と私的保険の役割分担

公的保険(国が運営):

- 医療保険(健康保険)

- 介護保険

- 年金保険

- 最低限のリスクをカバー

私的保険(民間会社が運営):

- 生命保険

- 医療保険

- がん保険

- 個人年金保険

- 公的保険でカバーしきれない部分の補完

70歳以降の医療費増加への備え

70歳を過ぎると入院する確率が格段に高まります。

公的保険で医療費の多くはカバーされますが、以下の費用は自己負担となります:

- 入院時の差額ベッド代

- 先進医療費

- 交通費

- 家族の見舞い費用

保険選択の鉄則

私的保険への加入は、公的保険でカバーしきれない部分のリスクに備える範囲に留めることが重要です。

必要以上の保険加入は家計を圧迫する可能性があります。

遺言作成で実現する確実な意思実現

亡くなった後に自身の意思を法的に実現させる唯一の方法が遺言です。

エンディングノートには法的効力がないため、確実な意思実現には遺言作成が不可欠です。

遺言の3つの種類と特徴

1. 自筆証書遺言

- メリット:一人で作成可能、費用不要、内容を秘密にできる

- デメリット:内容不備で無効になるリスク、家庭裁判所の検認が必要

- 2020年7月から法務局での保管制度開始により、紛失・改ざんリスクが軽減

2. 公正証書遺言

- メリット:無効になる恐れがほとんどない、検認手続き不要、紛失の心配なし

- デメリット:2人以上の証人が必要、作成費用10万円前後

3. 秘密証書遺言

- メリット:内容の秘密が保たれる、ワープロ作成可能

- デメリット:内容不備のリスク高、検認必要、証人必要

専門家活用の重要性

どの種類の遺言を選ぶ場合も、弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けることを強く推奨します。

特に相続財産が複雑な場合や、特定の人物に財産を遺したい場合には、専門家の知識と経験が不可欠です。

相続トラブル回避のための基礎知識

相続人の範囲と順位の理解

相続できる人の範囲と順位は民法で明確に定められています:

常に相続人:配偶者

- 配偶者は常に他の相続人と共に相続人となる

第1順位:子ども

- 子どもが既に亡くなっている場合は孫、ひ孫が代襲相続

第2順位:父母(直系尊属)

- 第1順位の相続人がいない場合

第3順位:兄弟姉妹

- 第1・第2順位の相続人がいない場合

- 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続

相続トラブル防止策

- 財産目録の作成と定期的な更新

- 家族との定期的な話し合い

- 専門家による相続税対策の検討

- 遺言の作成と定期的な見直し

【供養・葬儀編】家族の負担を軽減する最期の準備

多様化する葬儀形式と賢い選択方法

現代の葬儀形式の選択肢

直葬(火葬式)

- 特徴:お通夜・葬儀を行わず火葬のみ

- 適している人:費用を最小限に抑えたい、シンプルな見送りを希望

一日葬

- 特徴:お通夜を行わず葬儀・告別式のみ

- 適している人:参列者の負担を減らしつつ、しっかりと見送りたい

家族葬

- 特徴:親しい家族・親族のみで執り行う

- 注意点:必ずしも費用が安くなるわけではない(香典収入の減少により負担増の場合も)

一般葬

- 特徴:家族・親族・友人・職場関係者など幅広い参列者

- 適している人:多くの人に見送られたい、伝統的な形式を希望

葬儀費用の賢い考え方

葬儀の費用は葬儀社や選択するプランによって大きく異なります。

「家族葬だから安い」という思い込みは危険です。

複数の葬儀社から見積もりを取り、サービス内容と価格を十分に比較検討することが重要です。

お墓と供養の現代的選択肢

墓じまいの増加とその背景

近年、「墓じまい」を行う人が急増しています。

これは、お墓を管理・供養する人がいなくなることが予想される場合に、現在のお墓を撤去し、遺骨を別の場所に移す(改葬)ことです。

墓じまいの具体的手順

- 改葬先の確保と受入証明書の取得

- 現在の墓地管理者から埋葬証明書の取得

- 市町村役所への改葬許可申請

- 改葬許可証の発行

- 魂抜き(閉眼供養)の実施

- 遺骨の取り出しと墓石の解体・撤去

- 改葬先への納骨

注意すべきトラブル

菩提寺との間で「離檀料」を巡るトラブルが発生することがあります。

高額な離檀料を要求されるケースもあるため、親族間でよく相談し、事前に菩提寺と丁寧に話し合いを行うことが大切です。

多様な供養方法の選択肢

従来のお墓

- 寺院墓地:檀家になることが条件

- 公営墓地:宗派問わず、費用が比較的安価

- 民営墓地:設備充実、価格は様々

現代的な供養方法

- 永代供養墓:管理者が永代にわたって供養

- 納骨堂:屋内施設での遺骨安置

- 樹木葬:樹木を墓標とする自然志向の供養

- 散骨:遺骨を粉末状にして自然に撒く

- 手元供養:遺骨の一部を自宅に安置またはペンダント等に加工

選択のポイント

- 自身の価値観と希望の明確化

- 家族の意向との調整

- 費用と継続性の検討

- 宗教的な制約の確認

まとめ:老後を人生の充実期にするための行動計画

終活は、人生の終末期に向けた準備であると同時に、残された時間をより豊かに生きるための前向きな活動です。

この記事でご紹介した準備を通じて、漠然とした老後への不安を具体的な行動計画に変えることができます。

今すぐ始められる終活の第一歩

- 健康・医療面の準備

- 延命治療に関する意思の明確化

- 介護保険制度の理解と活用準備

- 認知症への正しい理解と対策

- 経済・相続面の準備

- 年金制度の理解と受給額の確認

- 保険の見直しと最適化

- 遺言の作成と相続対策

- 供養・葬儀面の準備

- 葬儀形式の希望整理

- お墓・供養方法の選択

- 家族との意思共有

終活がもたらす真の価値

終活を通じて実現できるのは、単なる「備え」ではありません。

自分自身の人生を深く見つめ直し、残りの時間の優先順位を明確にすることで、より充実した日々を送ることができるようになります。

また、家族との対話を深め、お互いの理解を深める貴重な機会でもあります。

もしもの時に残された家族が迷うことなく、故人の意思を尊重した行動ができるよう、生前の準備が何よりも大切です。

専門家の活用と継続的な見直し

終活は一度行えば終わりではありません。

人生の状況変化に応じて、定期的に見直しを行うことが重要です。

また、複雑な手続きや判断については、専門家(弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーなど)のアドバイスを積極的に活用しましょう。

老後への漠然とした不安を抱えている方は、今日からでも終活の第一歩を踏み出してください。

適切な準備により、老後は不安に満ちた時期ではなく、人生の充実した時期となるはずです。

あなたの未来を、より豊かで安心できるものにするために、今こそ行動を開始しましょう。